La finance islamique connaît un essor considérable à l’échelle mondiale, attirant l’attention non seulement des pays musulmans, mais aussi des places financières internationales. Cependant, ce développement rapide s’accompagne de questions cruciales concernant la nature de cette finance : sur quoi se fonde-t-elle réellement ? Est-elle véritablement islamique dans ses principes et ses pratiques, ou s’agit-il simplement d’une adaptation superficielle aux marchés modernes ? Ces interrogations sont d’autant plus pertinentes que la finance islamique repose sur un enjeu de confiance essentiel pour les millions de musulmans qui cherchent à concilier leurs obligations religieuses avec leurs besoins financiers. Cet article propose d’explorer les fondements de la finance islamique, en examinant ses sources juridiques et éthiques, ainsi que son application contemporaine, afin de mieux comprendre sur quoi se base cette finance et de répondre à la question de sa conformité à l’islam.

Sources de l’islam et finance

I. Comprendre les sources de la finance islamique

Toute discipline connaît des règlementations et limitations venant encadrer sa pratique. La finance conventionnelle, émancipée de toutes normes religieuses et morales depuis l’avènement de la pensée économique moderne, a construit ses propres normes. Le régulateur tâtonne, propose et tente de concilier intérêts financier des entreprises et stabilité financière pour l’économie dans son ensemble. La finance islamique se réclame quant à elle d’un héritage moral, celui de l’islam. Ce que nous appelons familièrement finance islamique est en réalité une finance conforme à la morale islamique et non pas forcément une finance répondant à l’idéal de l’islam. La nuance semble fine mais elle est pourtant essentielle. Une opération considérée comme neutre (moubah) ou même comme détestable (makrouh) peut être pratiquée par une institution financière islamique. Beaucoup parlent aujourd’hui de passer d’une finance halal (licite) à une finance tayyeb (bonne). Toujours est il que les principes moraux encadrant les pratiques financières de cette finance alternative trouvent leur source dans l’islam. Partons à la découverte de ces différentes sources.

1) On parle de Shariah Compliance, qu’est-ce que c’est ?

La shariah compliance fait référence à la conformité des pratiques financières aux principes de la shariah, la loi islamique. Dans le cadre de la finance islamique, cela signifie que toutes les transactions, produits et contrats financiers doivent être alignés avec les enseignements islamiques, qui visent à assurer la justice, l’équité et le bien-être général de la société.

Au cœur de cette conformité se trouvent les Maqasid al-Shariah, ou objectifs de la shariah, qui guident l’application des règles islamiques dans tous les aspects de la vie, y compris l’économie. Ces objectifs ont été définis classiquement par le théologien Al-Ghazali, qui a identifié cinq éléments essentiels à préserver : la vie (hifz al-nafs), la religion (hifz al-din), l’intellect (hifz al-aql), la lignée (hifz al-nasl), et les biens (hifz al-mal). Ces cinq objectifs fondamentaux visent à garantir un ordre social harmonieux, où les droits et les devoirs de chacun sont respectés, et où les ressources sont gérées de manière équitable.

Face aux défis contemporains, certains savants modernes, tels que Jasser Auda, ont proposé d’élargir ces Maqasid pour inclure un sixième objectif : la préservation de l’environnement. Selon cette vision, la protection de l’environnement est cruciale non seulement pour la survie humaine, mais aussi pour honorer les principes islamiques de respect et de préservation de la création divine.

2) Usul al-Fiqh : Les Sources

Les Usul al-Fiqh, ou fondements de la jurisprudence islamique, constituent le cadre théorique qui guide l’interprétation et l’application des règles de la shariah. Ces fondements sont essentiels pour comprendre comment les principes islamiques, y compris ceux qui sous-tendent la finance islamique, sont dérivés des sources scripturaires et appliqués dans la vie quotidienne.

Les usul al-fiqh reposent principalement sur quatre sources de droit :

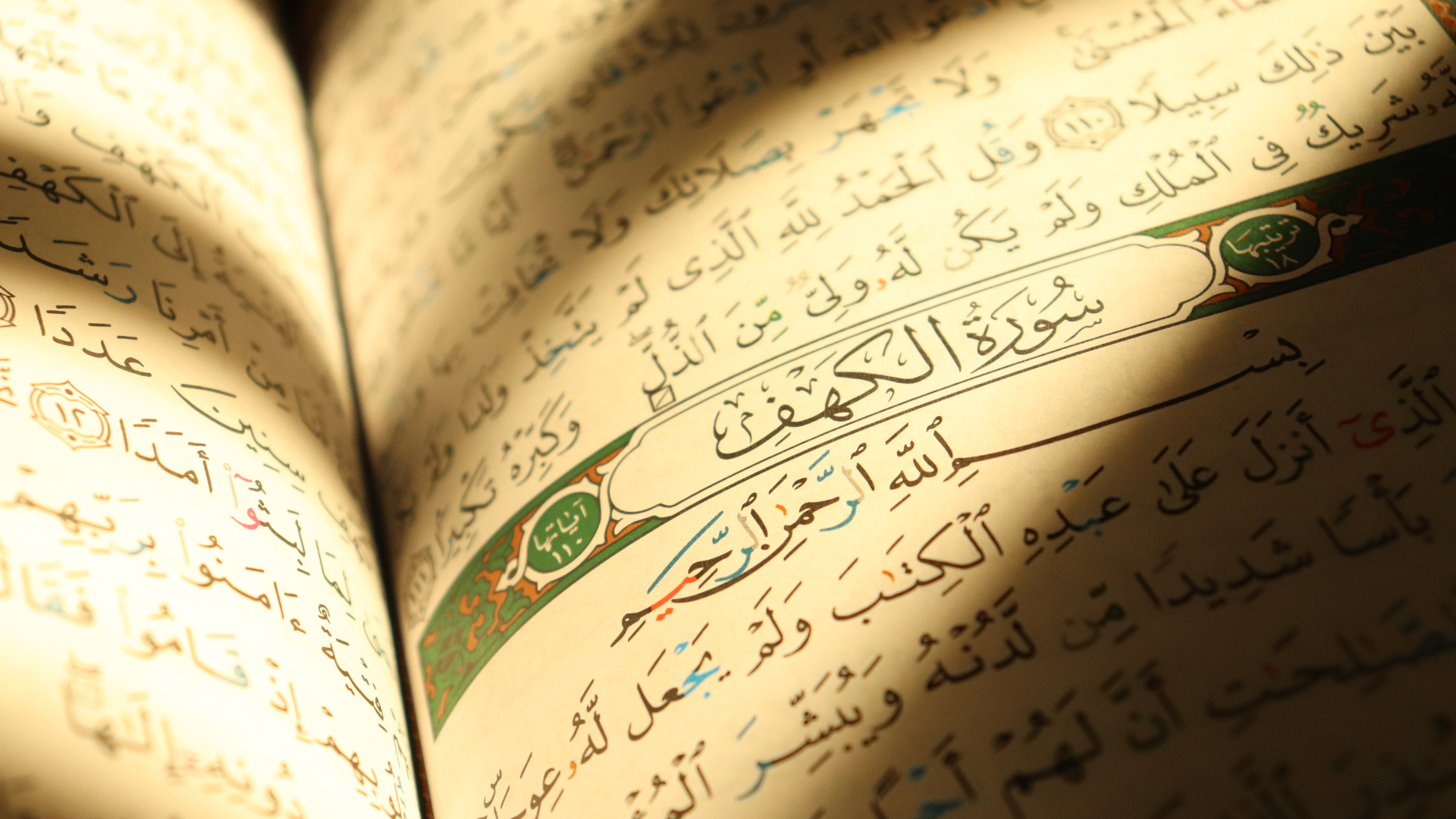

Le Coran : Le texte sacré de l’islam est la première et la plus importante des sources. Il contient des injonctions claires concernant l’économie, telles que l’interdiction de l’usure (riba), l’obligation de la justice, et la promotion de l’équité dans les transactions.

La Sunna : Les enseignements et pratiques du Prophète Muhammad ﷺ, tels que consignés dans les hadiths, servent de guide complémentaire au Coran. La Sunna clarifie et détaille les principes coraniques, offrant des exemples pratiques de leur mise en œuvre, notamment dans les domaines commerciaux et financiers.

Le Consensus (ijma’) : Le consensus des savants musulmans sur des questions juridiques ou pratiques est une source secondaire importante qui confère autorité et légitimité aux interprétations de la charia, en particulier lorsque des nouvelles situations se présentent.

Le Raisonnement Analogique (qiyas) : Cette méthode permet d’étendre les principes établis à des situations nouvelles en utilisant l’analogie, afin de répondre aux besoins évolutifs des sociétés musulmanes. Le qiyas est particulièrement pertinent dans le contexte de la finance islamique moderne, où de nouvelles pratiques et produits financiers doivent être évalués à la lumière des principes de l’islam.

En plus de ces sources principales, il existe d’autres sources secondaires qui varient en fonction des écoles juridiques (madhahib). Par exemple, certaines écoles, comme l’école Malikite, accordent une importance particulière à la pratique des habitants de Médine, tandis que d’autres, comme l’école Hanbalite, sont plus réticentes à utiliser des méthodes comme le raisonnement personnel (istihsan). Certaines écoles utilisent également le principe de maslaha (l’intérêt général) pour légiférer dans des domaines où les sources primaires ne fournissent pas de directives explicites. Cette diversité dans l’utilisation des sources secondaires reflète les différentes approches juridiques au sein de l’islam et explique les divergences d’opinions qui peuvent exister en matière de finance islamique.

Ces sources, qu’elles soient primaires ou secondaires, permettent non seulement d’appliquer les principes de l’islam aux situations contemporaines, mais aussi d’adapter la loi islamique à un contexte en constante évolution. Elles offrent un cadre pour le développement de produits financiers conformes à la shariah, garantissant que les pratiques de la finance islamique restent fidèles aux valeurs fondamentales de l’islam tout en répondant aux besoins économiques modernes.

II. Une Finance Moderne Basée sur des Principes du VIIe Siècle

La finance islamique, bien qu’ancrée dans des principes qui remontent au VIIe siècle, a émergé comme une force contemporaine influente dans le monde financier global. Cette section explore comment et pourquoi la finance islamique a pris forme dans le monde moderne, qui définit ses principes, et comment elle gère les divergences au sein de ses interprétations.

- Émergence de la Finance Islamique : Pourquoi ce Besoin ?

L’émergence de la finance islamique dans les années 1970 en Egypte avec les Caisses d’Epargne Rurales de Mit Ghamr (CRMG) répond à un besoin pressant des communautés musulmanes de disposer de solutions financières conformes à l’islam. À cette époque, de nombreux musulmans se trouvaient confrontés à un dilemme : comment participer à l’économie mondiale tout en respectant les interdits religieux, tels que l’interdiction de l’usure (riba) et les pratiques incertaines (gharar) ?

Le développement des institutions financières islamiques a donc été motivé par la quête d’une alternative éthique aux systèmes financiers conventionnels, souvent perçus comme injustes et exploitants. La finance islamique offre un cadre où les transactions financières sont non seulement conformes aux enseignements islamiques, mais aussi orientées vers la promotion de la justice sociale, de l’équité et du bien-être commun.

Ce besoin a été renforcé par les mouvements de renaissance islamique et le désir croissant des musulmans de vivre pleinement leur foi, y compris dans leurs transactions économiques. Ainsi, la finance islamique s’est imposée comme une solution viable pour ceux qui cherchent à concilier leurs valeurs religieuses avec les exigences de la modernité.

2) Qui Définit les Principes de la Finance Islamique ?

La définition des principes de la finance islamique repose sur l’interprétation des sources juridiques par des savants et juristes islamiques spécialisés en finance et en économie (fuqaha). Ces experts jouent un rôle clé dans la création et la validation des produits financiers islamiques, en s’assurant qu’ils sont conformes aux principes de la shariah.

Les conseils de shariah (shariah board), composés de juristes qualifiés, sont souvent institués au sein des banques et des institutions financières islamiques pour superviser les opérations et émettre des fatwas (avis juridiques) sur la conformité des produits financiers. Ces conseils agissent comme des gardiens de l’intégrité islamique, en évaluant continuellement les pratiques financières pour garantir qu’elles respectent les interdits religieux et les objectifs éthiques de la shariah.

Au niveau international, des organismes comme l’AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ou l’IFAAS (Islamic Finance Advisory and Assurance Services) jouent un rôle crucial dans l’uniformisation des pratiques financières islamiques. Ils établissent des normes et des directives qui aident à harmoniser les opérations à travers les différentes régions et juridictions, tout en respectant les variations des interprétations juridiques parmi les écoles islamiques. L’AAOIFI par exemple réunie des savants scrupuleux des différentes écoles de jurisprudence islamique afin de publier des normes pouvant servir de référence à quiconque souhaite s’assurer de la compliance d’un produit proposé par une institution financière islamique.

- Comment se Comporter face à la Divergence ?

La finance islamique, comme toute autre discipline issue d’une tradition juridique complexe, est marquée par des divergences d’interprétation. Ces divergences résultent principalement des différentes écoles juridiques (madhahib) qui ont leurs propres méthodes et sources secondaires pour interpréter la shariah.

L’Imam jalalu- din Al-Suyuti disait :

Face à ces divergences, la finance islamique adopte une approche flexible, permettant aux institutions et aux praticiens d’opter pour les interprétations qui sont les plus adaptées à leur contexte spécifique. Cette flexibilité est essentielle pour répondre aux divers besoins des communautés musulmanes à travers le monde, tout en respectant les particularités locales et culturelles.

En cas de désaccords, les institutions financières islamiques cherchent généralement à obtenir un consensus (ijma’) parmi les juristes. Cela permet de renforcer la légitimité des pratiques financières et d’assurer une certaine uniformité dans l’application des principes islamiques, tout en tenant compte des variations d’interprétation.

Conclusion

La finance islamique, fondée sur des principes anciens du VIIe siècle, a su se moderniser pour répondre aux besoins contemporains. En s’appuyant sur les fondements de la charia et en restant flexible face aux divergences, elle offre une alternative éthique aux systèmes financiers traditionnels. Cette capacité d’adaptation, tout en restant fidèle aux valeurs islamiques, témoigne de la pertinence et de la viabilité de la finance islamique dans le monde d’aujourd’hui.

Merci pour cet article très éclairant !

Merci !